Technische Grundlagen

Was macht einen Quantencomputer so besonders? Und wie unterscheiden sich Qubits von klassischen Bits? In diesem Abschnitt bekommst du einen verständlichen Überblick über die Funktionsweise – ganz ohne Vorwissen in Physik oder Mathematik.

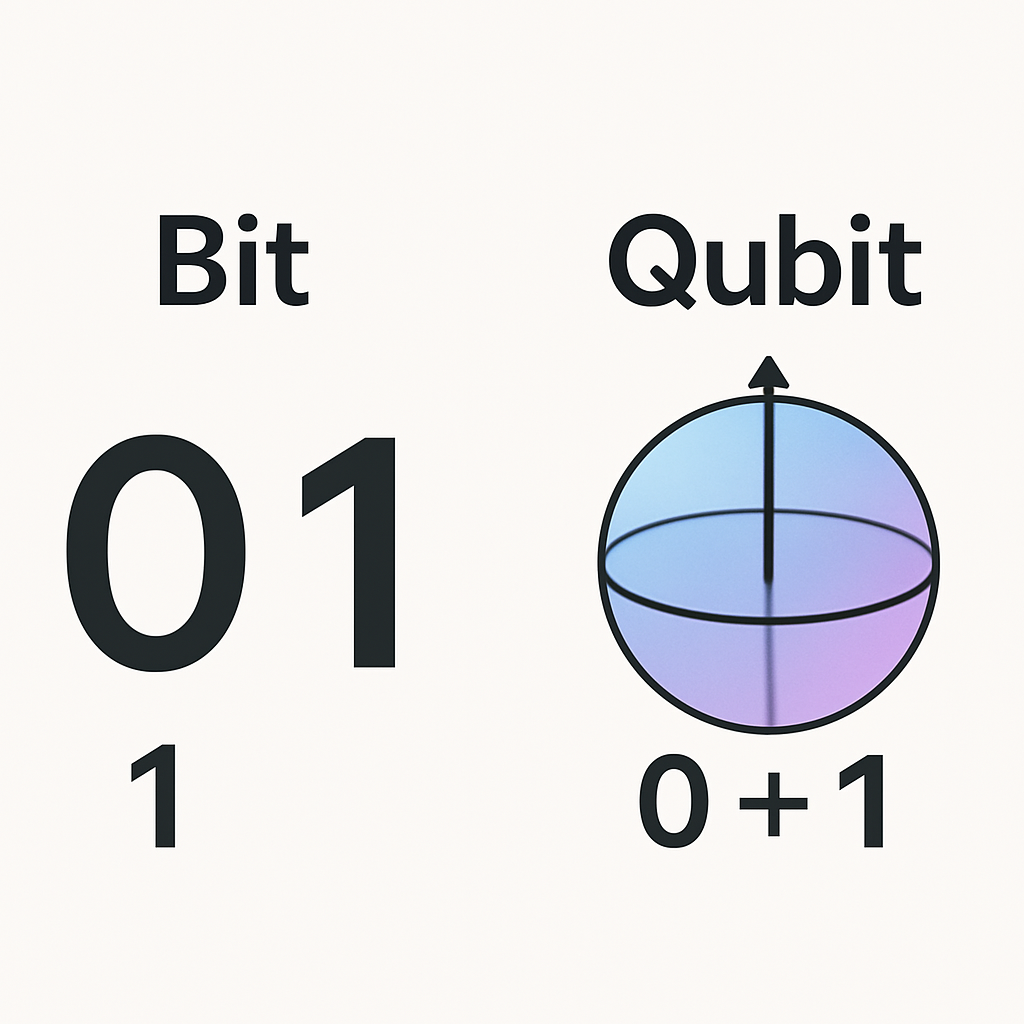

Qubits & Superposition

In klassischen Computern ist die kleinste Informationseinheit das Bit – es kann den Zustand 0 oder 1 annehmen. Ein Quantencomputer nutzt stattdessen Qubits, die auf quantenmechanischen Prinzipien beruhen.

Das Besondere: Ein Qubit kann nicht nur 0 oder 1 sein, sondern beides gleichzeitig. Das nennt man Superposition. Man kann sich das vorstellen wie eine rotierende Münze – sie ist gleichzeitig „Kopf“ und „Zahl“, bis man sie misst.

Mathematisch wird ein Qubit als Überlagerung beschrieben:

|\u03c8⟩ = \u03b1|0⟩ + \u03b2|1⟩

wobei \u03b1 und \u03b2 Wahrscheinlichkeitsamplituden sind.

Erst wenn ein Qubit gemessen wird, „entscheidet“ es sich – und springt in den Zustand 0 oder 1. Vorher existiert es in einer Überlagerung.

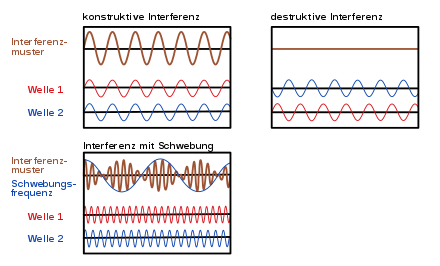

Interferenz – das Spiel der Wahrscheinlichkeiten

In der Quantenwelt verhalten sich Zustände wie Wellen. Wenn sich zwei Wellen treffen, können sie sich verstärken (konstruktive Interferenz) oder auslöschen (destruktive Interferenz).

Genauso funktioniert es bei Qubits: Die Wahrscheinlichkeitsamplituden überlagern sich – und beeinflussen, welches Ergebnis nach der Messung am wahrscheinlichsten ist.

Ein Quantenalgorithmus ist so aufgebaut, dass durch clevere Interferenzmuster die „richtigen“ Ergebnisse verstärkt und „falsche“ abgeschwächt werden. Das ist ein Grund, warum Quantencomputer bei bestimmten Aufgaben so effizient sein können.

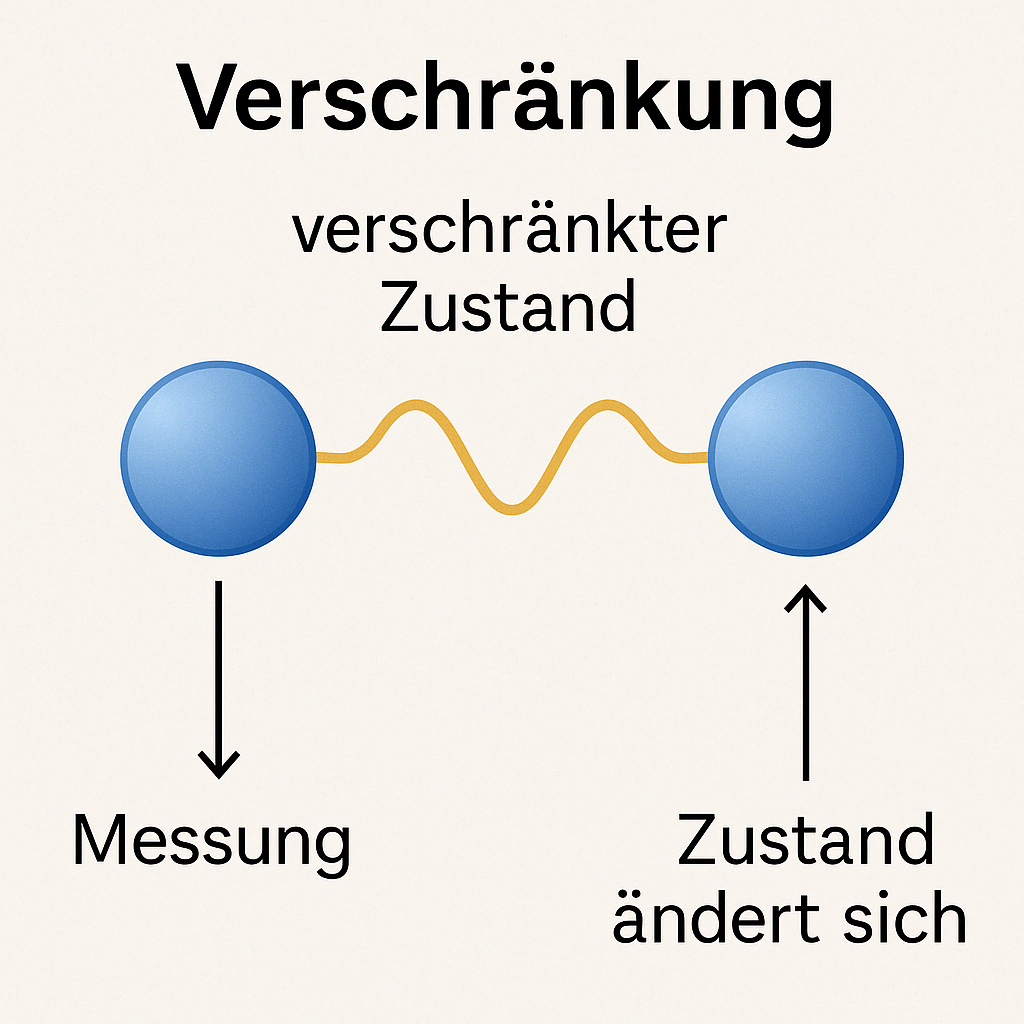

Verschränkung – Quantenkommunikation über jede Distanz

Ein weiteres zentrales Prinzip in der Quantenwelt ist die Verschränkung. Zwei oder mehr Qubits können so miteinander verbunden sein, dass sie gemeinsame Zustände bilden – selbst wenn sie räumlich voneinander getrennt sind.

Das bedeutet: Verändert man den Zustand eines verschränkten Qubits, ändert sich auch der Zustand des anderen – sofort und unabhängig von der Entfernung. Dieses Verhalten widerspricht unserer klassischen Intuition, wurde aber in vielen Experimenten bestätigt.

Ein einfaches Gedankenbild: Zwei verschränkte Würfel, die immer dieselbe Zahl zeigen. Würfelt man einen und sieht eine 6, zeigt der andere – egal wie weit entfernt – automatisch auch eine 6.

Verschränkung ist entscheidend für viele Quantenanwendungen: zum Beispiel in der Quantenkryptografie, bei der zwei verschränkte Teilchen zur sicheren Informationsübertragung genutzt werden. Auch bei Quantenalgorithmen sorgt Verschränkung dafür, dass Informationen auf mehreren Qubits gleichzeitig verteilt und genutzt werden können.

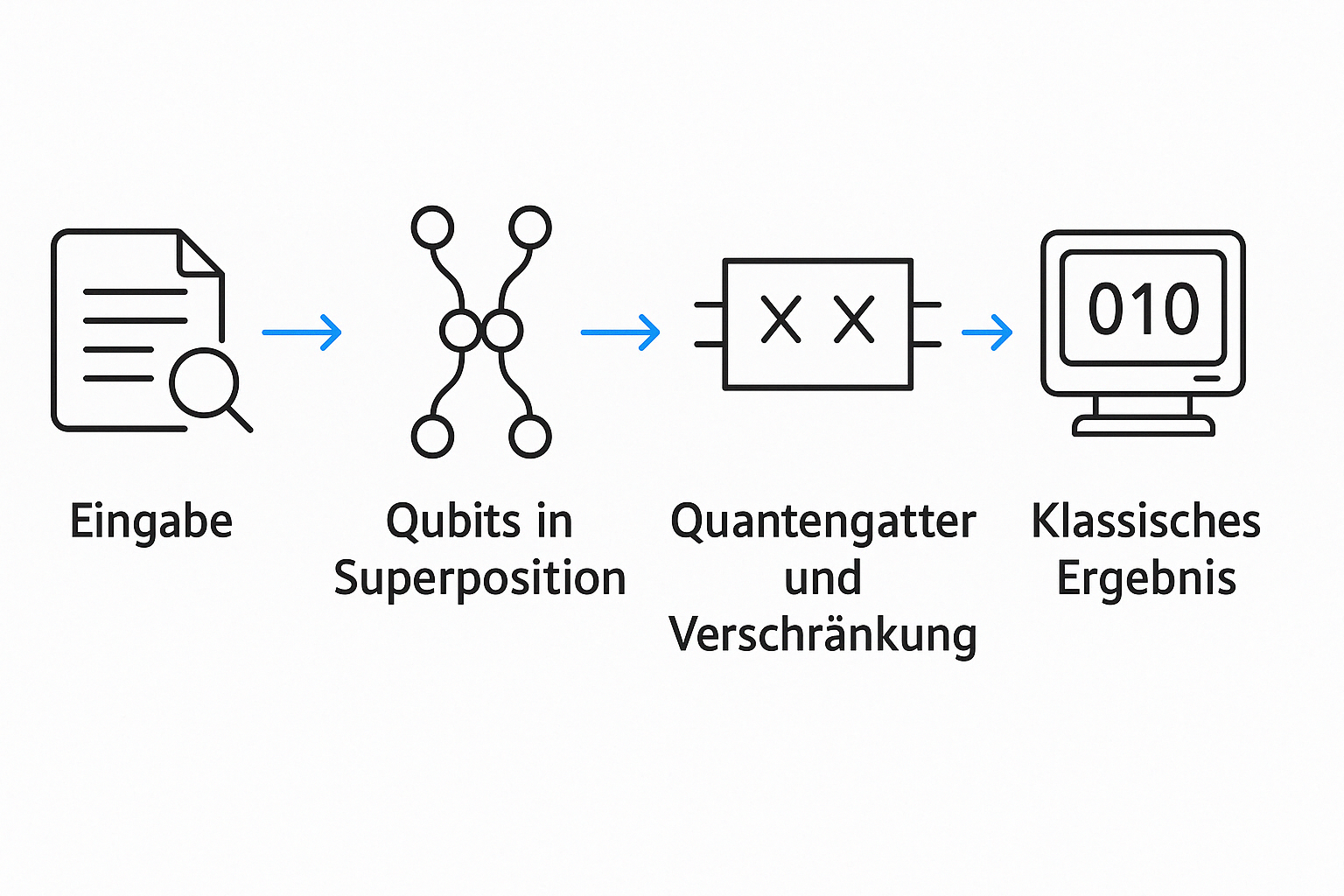

Wie rechnet ein Quantencomputer?

Ein Quantencomputer nutzt keine festen Rechenschritte wie ein klassischer Rechner. Stattdessen arbeitet er mit Wahrscheinlichkeitsverteilungen, die durch die Manipulation von Qubits gezielt beeinflusst werden.

Die Grundidee: Ein Quantenalgorithmus bereitet die Qubits in einer Überlagerung vieler möglicher Zustände vor (Superposition). Dann werden Quantengatter eingesetzt, um diese Zustände miteinander zu verknüpfen, zu verschränken und gezielt Interferenz zu erzeugen – so, dass die Wahrscheinlichkeit des richtigen Ergebnisses am Ende besonders hoch ist.

Am Ende erfolgt die Messung – sie „kollabiert“ die Superposition in ein konkretes Ergebnis. Das ist meistens ein klassisches Bitmuster (z. B. 0101), das die Antwort auf das Problem enthält.

Damit der richtige Zustand mit hoher Wahrscheinlichkeit gemessen wird, müssen die Gatter so programmiert sein, dass sich „falsche“ Lösungen gegenseitig auslöschen (destruktive Interferenz), während „richtige“ Lösungen sich verstärken (konstruktive Interferenz).

Das bedeutet: Ein Quantencomputer findet nicht einfach alle Lösungen gleichzeitig – aber er kann viele gleichzeitig durchspielen, dabei gezielt steuern, welche verstärkt werden, und dadurch schneller zur besten Lösung kommen.

Quantencomputer vs. klassische Computer

Quantencomputer sind keine schnelleren Versionen klassischer Rechner – sie folgen einem völlig anderen Rechenprinzip.

Ein klassischer Computer verarbeitet Informationen deterministisch und sequentiell: Er arbeitet Schritt für Schritt, mit Bits, die 0 oder 1 sind. Quantencomputer hingegen arbeiten probabilistisch und parallel, mit Qubits, die sich in Superposition befinden und durch Interferenz gezielt gesteuert werden.

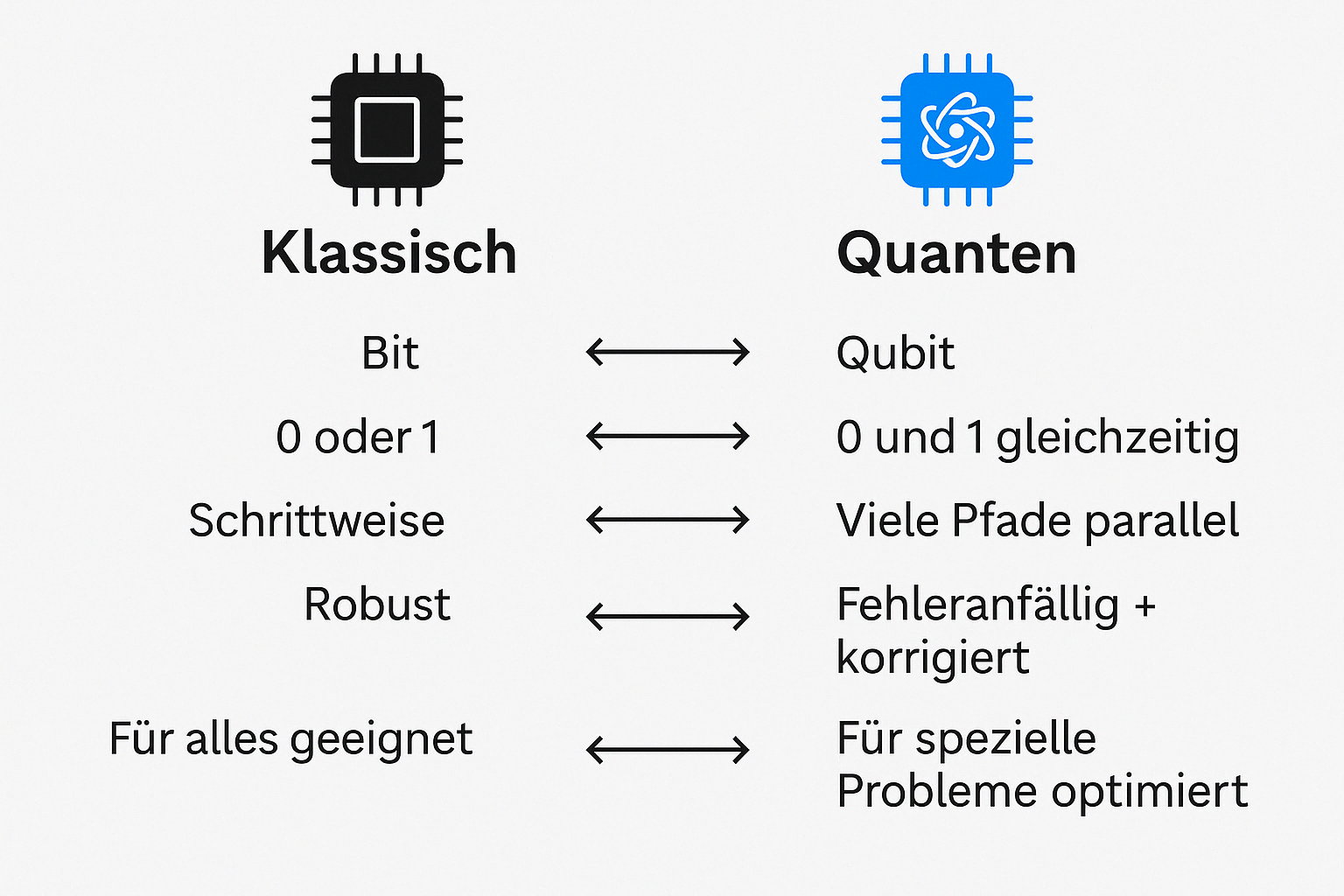

Die Unterschiede im Überblick:

- Datenbasis: Bit (0 oder 1) vs. Qubit (0 und 1 gleichzeitig)

- Rechenmodell: Sequentiell vs. Quantenparallelismus

- Fehlerbehandlung: Einfache Redundanz vs. komplexe Quanten-Fehlerkorrektur

- Anwendung: Allzweck vs. spezialisiert auf komplexe Probleme (z. B. Simulationen, Optimierung, Kryptografie)

Quantencomputer werden klassische Systeme in absehbarer Zeit nicht ersetzen. Stattdessen ergänzen sie sie – ähnlich wie heute Grafikkarten bestimmte Aufgaben effizienter übernehmen. Man spricht von sogenannten hybriden Architekturen, bei denen klassische Rechner mit einem Quanten-Co-Prozessor zusammenarbeiten.

Ein Beispiel: Der klassische Rechner bereitet die Eingabedaten vor, der Quantenchip übernimmt die schwierige Berechnung – und das Ergebnis wird wieder klassisch verarbeitet.

Quantenalgorithmen – Wie Quantencomputer Probleme lösen

Quantencomputer benötigen speziell angepasste Algorithmen, die auf ihren physikalischen Prinzipien basieren. Diese Algorithmen nutzen Superposition, Interferenz und Verschränkung gezielt aus, um bestimmte Probleme deutlich schneller zu lösen als klassische Verfahren.

Im Folgenden stellen wir einige der bekanntesten Quantenalgorithmen vor – jeder mit einem klar umrissenen Einsatzzweck und einem ganz eigenen Funktionsprinzip.

🔢 Shor-Algorithmus

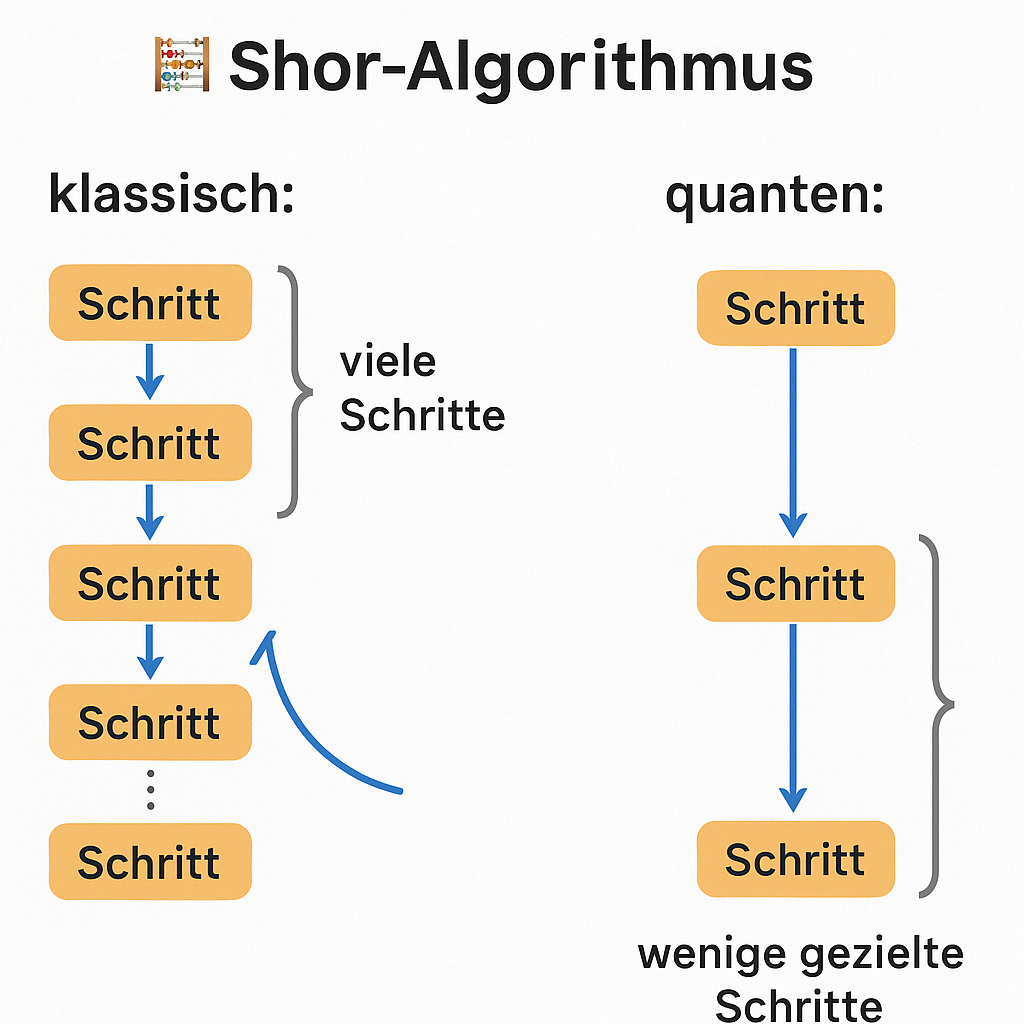

Der Shor-Algorithmus kann große Zahlen in ihre Primfaktoren zerlegen – ein Problem, das für klassische Computer extrem aufwändig ist. Damit stellt er eine potenzielle Bedrohung für gängige Verschlüsselungsverfahren wie RSA dar.

Ein klassischer Rechner müsste Milliarden Möglichkeiten einzeln testen. Ein Quantencomputer hingegen findet mit Shor’s Algorithmus durch gezielte Interferenz die Lösung deutlich schneller – in vielen Fällen sogar exponentiell schneller.

Das Besondere: Der Algorithmus kombiniert Quanten-Fourier-Transformation mit cleverer Periodensuche – beides perfekt für die quantenmechanische Verarbeitung geeignet.

🔍 Grover-Algorithmus

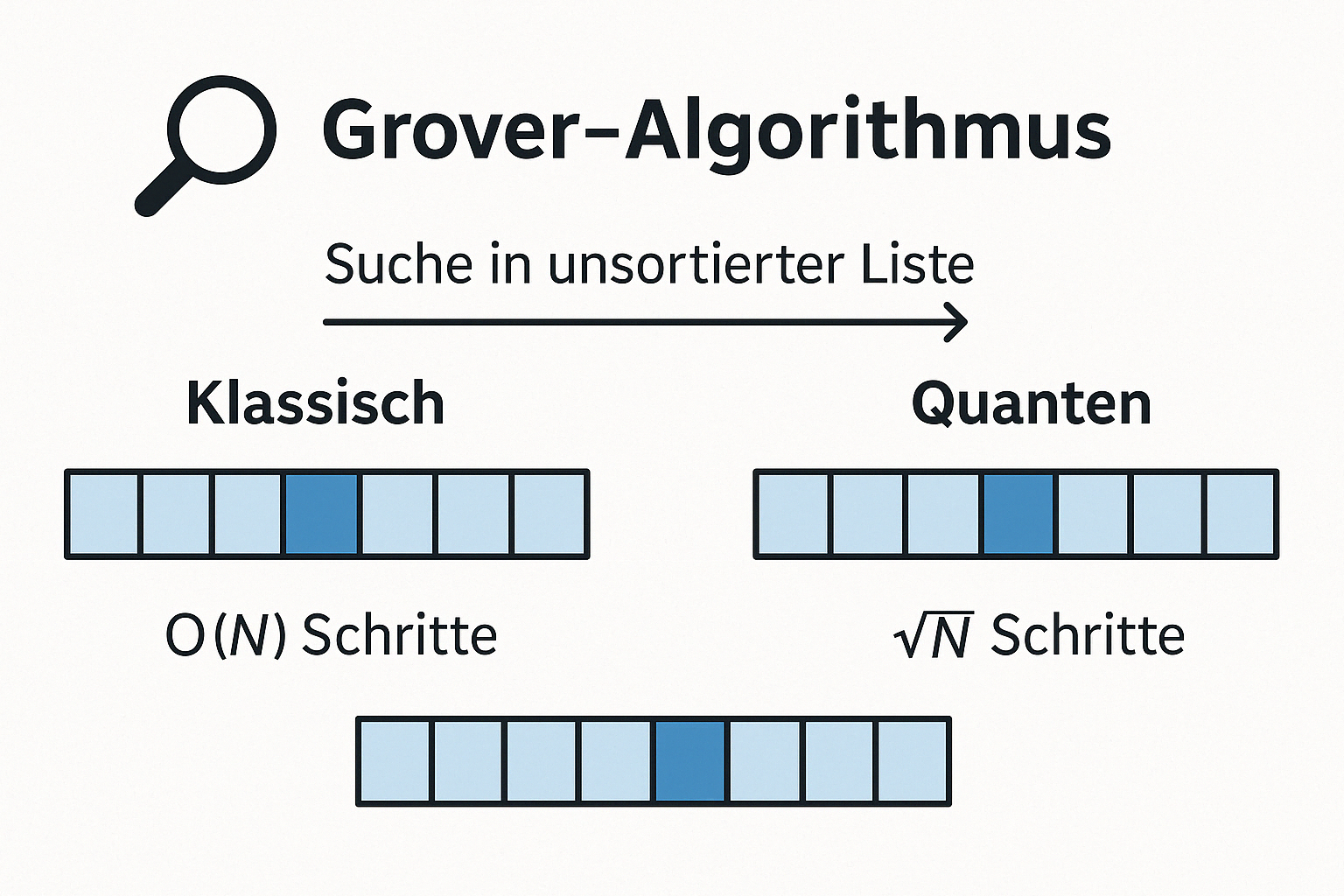

Der Grover-Algorithmus beschleunigt die Suche nach einem bestimmten Element in einer unsortierten Datenmenge. Während ein klassischer Algorithmus im schlimmsten Fall alle Einträge durchgehen müsste, findet Grover die Lösung in ungefähr √N statt N Schritten.

Er funktioniert, indem er alle möglichen Zustände gleichzeitig in Superposition bringt, dann durch sogenannte „Amplitudenverstärkung“ die Wahrscheinlichkeit des gesuchten Ergebnisses Schritt für Schritt erhöht – bis es bei der Messung mit hoher Wahrscheinlichkeit erscheint.

Grover eignet sich nicht nur für Datenbanksuchen, sondern auch für viele kombinatorische Probleme oder als Beschleuniger bei Brute-Force-Angriffen (z. B. bei Passwörtern).

🧪 VQE – Variational Quantum Eigensolver

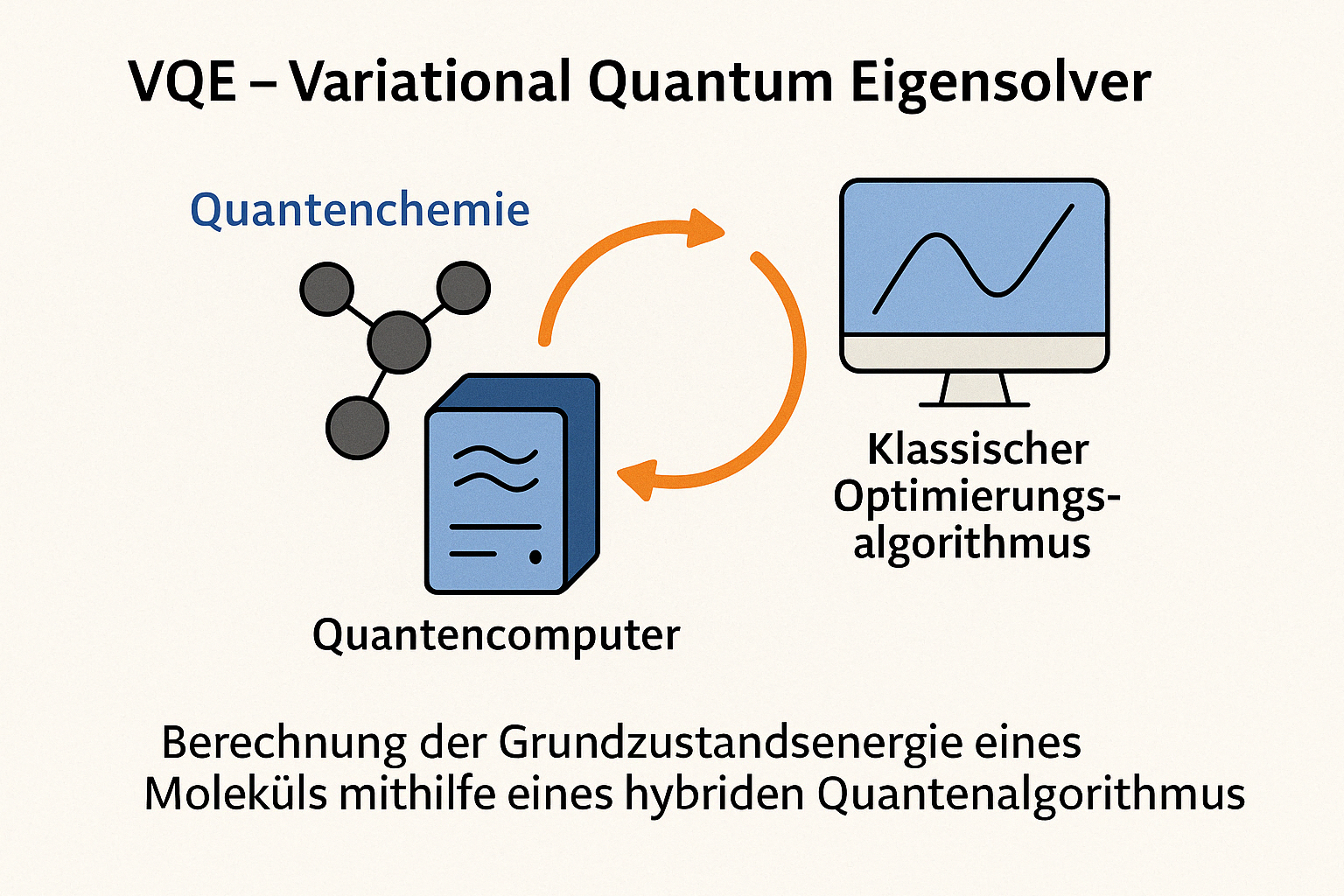

VQE wird vor allem in der Quantenchemie eingesetzt, um die Grundzustandsenergie von Molekülen zu berechnen – eine extrem rechenintensive Aufgabe für klassische Computer.

Der Algorithmus funktioniert hybrid: Der Quantencomputer erzeugt einen quantenmechanischen Zustand mit bestimmten Parametern. Ein klassischer Optimierungsalgorithmus passt diese Parameter schrittweise an, um die gemessene Energie zu minimieren.

Das Ziel: den energetisch stabilsten Zustand eines Moleküls zu finden. Damit ist VQE besonders interessant für die Entwicklung neuer Medikamente, Materialien oder Batterietechnologien.

VQE ist tolerant gegenüber Fehlern, weil er kurze Quantenoperationen nutzt – perfekt für heutige, noch begrenzte Quantenhardware.

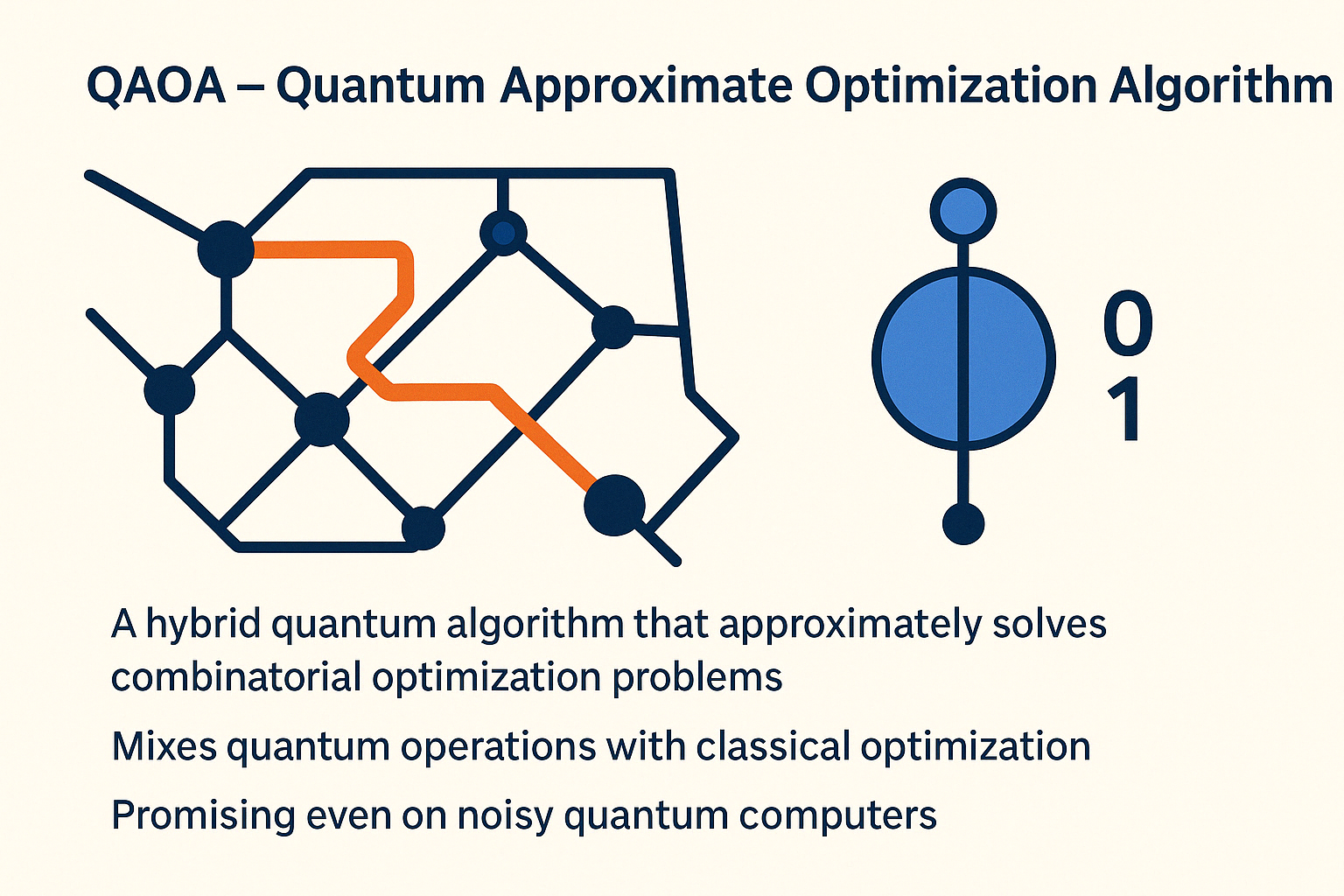

📦 QAOA – Quantum Approximate Optimization Algorithm

QAOA ist ein hybrider Quantenalgorithmus, der komplexe kombinatorische Probleme näherungsweise löst. Er wird vor allem in der Optimierung eingesetzt – zum Beispiel bei Routenplanung, Produktionsprozessen oder Portfoliosteuerung.

Das Verfahren kombiniert Quantenoperationen mit klassischer Parameteroptimierung. Der Quantencomputer erzeugt dabei über mehrere Schritte einen überlagerten Zustand, der mit jeder Iteration näher an die optimale Lösung herangeführt wird.

Ein klassischer Rechner passt die Parameter so an, dass die Wahrscheinlichkeit für „gute“ Lösungen maximiert wird. So entsteht ein ständiges Wechselspiel zwischen Quantenprozessor und klassischem Optimierer.

QAOA ist besonders interessant, weil es schon auf aktuellen, fehleranfälligen Quantencomputern erste Vorteile zeigen könnte – ideal für reale Anwendungen in der nahen Zukunft.

Wie sieht ein Quantencomputer aus?

Ein Quantencomputer ist nicht einfach ein schneller PC – er basiert auf völlig anderer Hardware. Die Qubits werden mit ausgeklügelter Technologie realisiert, die stark von der verwendeten Plattform abhängt.

Es gibt verschiedene Ansätze, um Qubits physikalisch umzusetzen. Jeder davon bringt eigene Stärken, Herausforderungen und Einsatzgebiete mit sich.

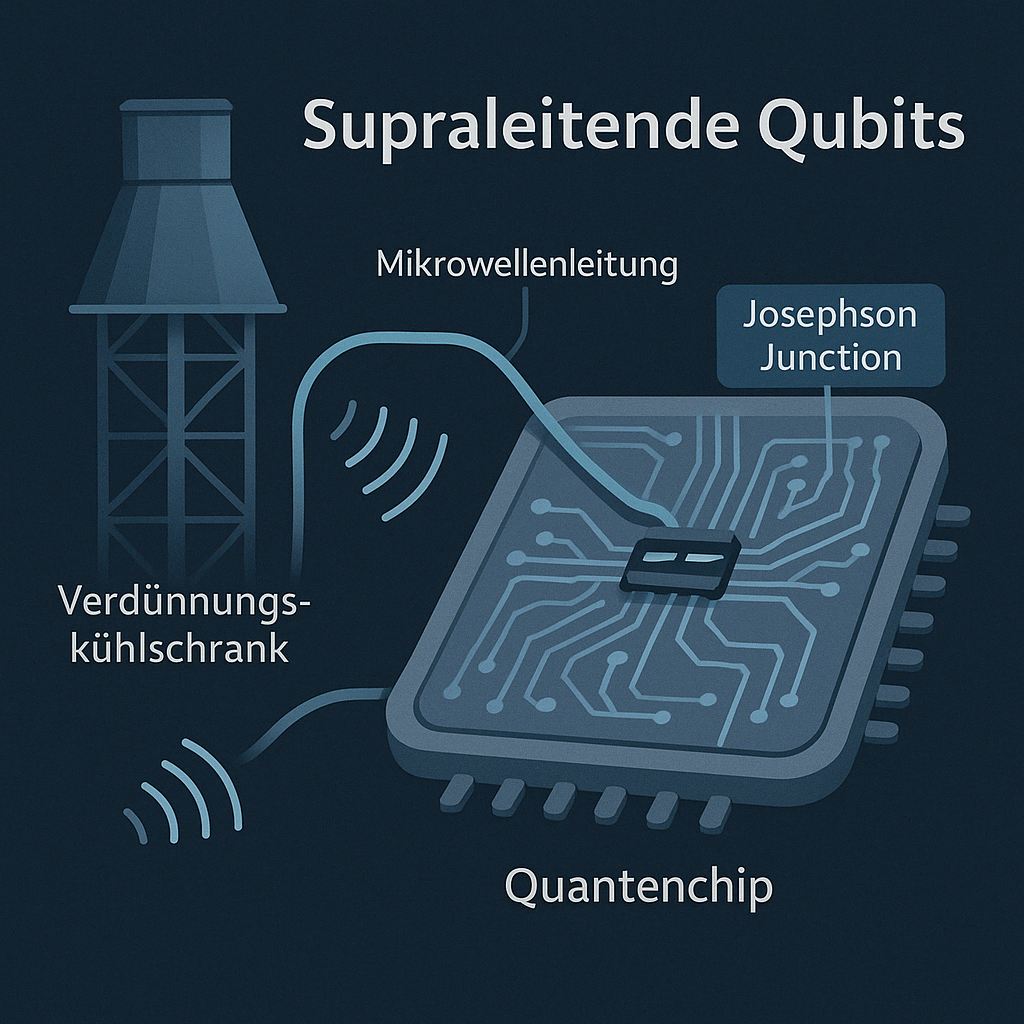

🧊 Supraleitende Qubits

Bei diesem Ansatz werden Qubits aus supraleitenden Schaltkreisen gebaut, die bei extrem tiefen Temperaturen Strom verlustfrei leiten.

Solche Schaltkreise bestehen aus sogenannten Josephson-Kontakten – sie verhalten sich wie künstliche Atome mit zwei Energieniveaus, die die Zustände |0⟩ und |1⟩ darstellen.

Diese Qubits werden mit Mikrowellenimpulsen gesteuert und gelesen. IBM und Google nutzen diese Technik bereits in praktischen Quantencomputern mit über 100 Qubits.

Vorteile: Technologisch gut steuerbar, mit heutigen Mikrochip-Verfahren herstellbar. Nachteile: Benötigt extreme Kühlung (fast −273 °C) mit großen Verdünnungskühlschränken. Die Qubits sind fehleranfällig und verlieren schnell ihre Kohärenz (nur Mikrosekunden).

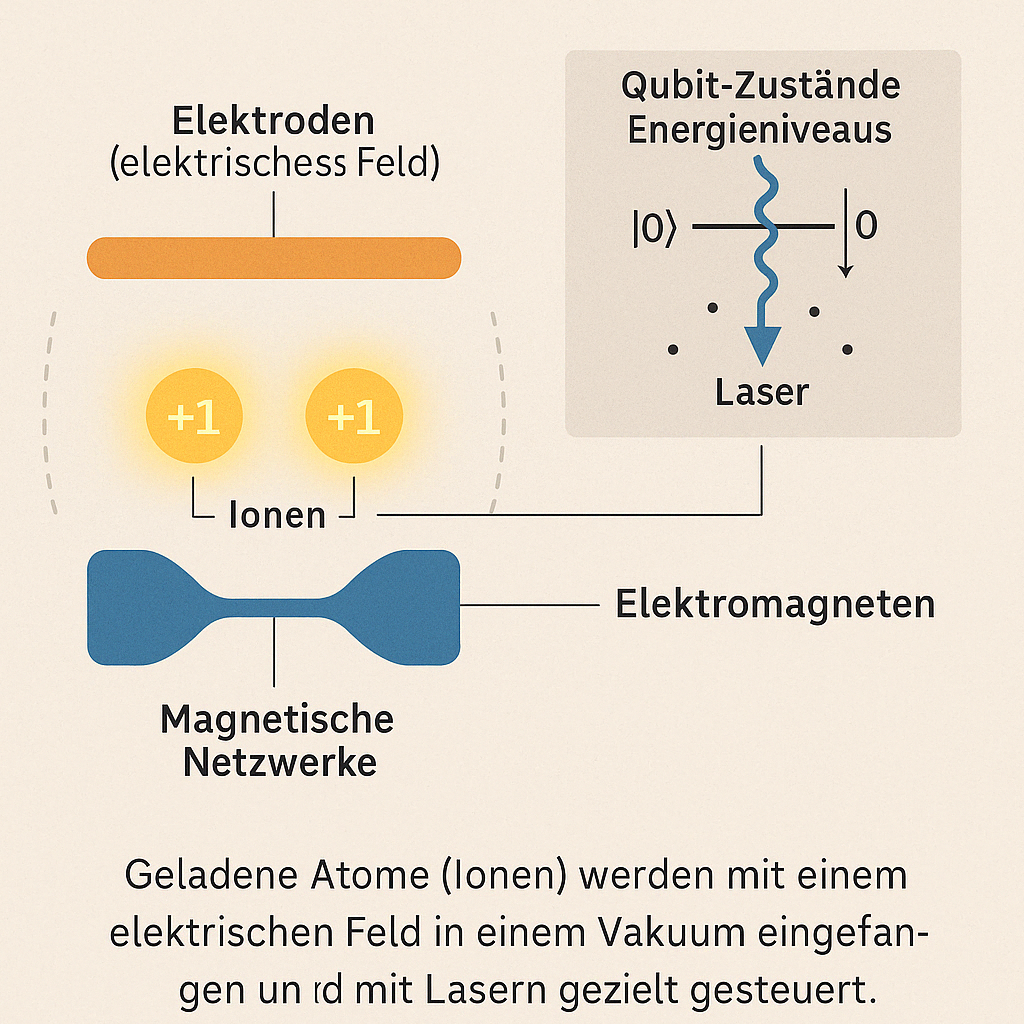

🔬 Ionenfallen-Qubits

Bei dieser Technologie werden elektrisch geladene Atome – sogenannte Ionen – in einem Vakuum mit elektromagnetischen Feldern eingefangen.

Die Zustände der Ionen werden mit Laserimpulsen manipuliert und ausgelesen. Jeder Zustand eines Ions entspricht dabei einem Qubit (z. B. bestimmte Energie- oder Spinzustände).

Das Verfahren bietet extrem hohe Genauigkeit: Die Qubits bleiben oft mehrere Sekunden oder Minuten kohärent, was deutlich länger ist als bei anderen Technologien.

Vorteile: Sehr stabile Qubits mit extrem langer Kohärenzzeit. Gute Kontrolle durch präzise Lasertechnik. Nachteile: Relativ langsame Gattergeschwindigkeit und schwierige Skalierung – viele Lasersysteme und komplexe Vakuumtechnik sind nötig.

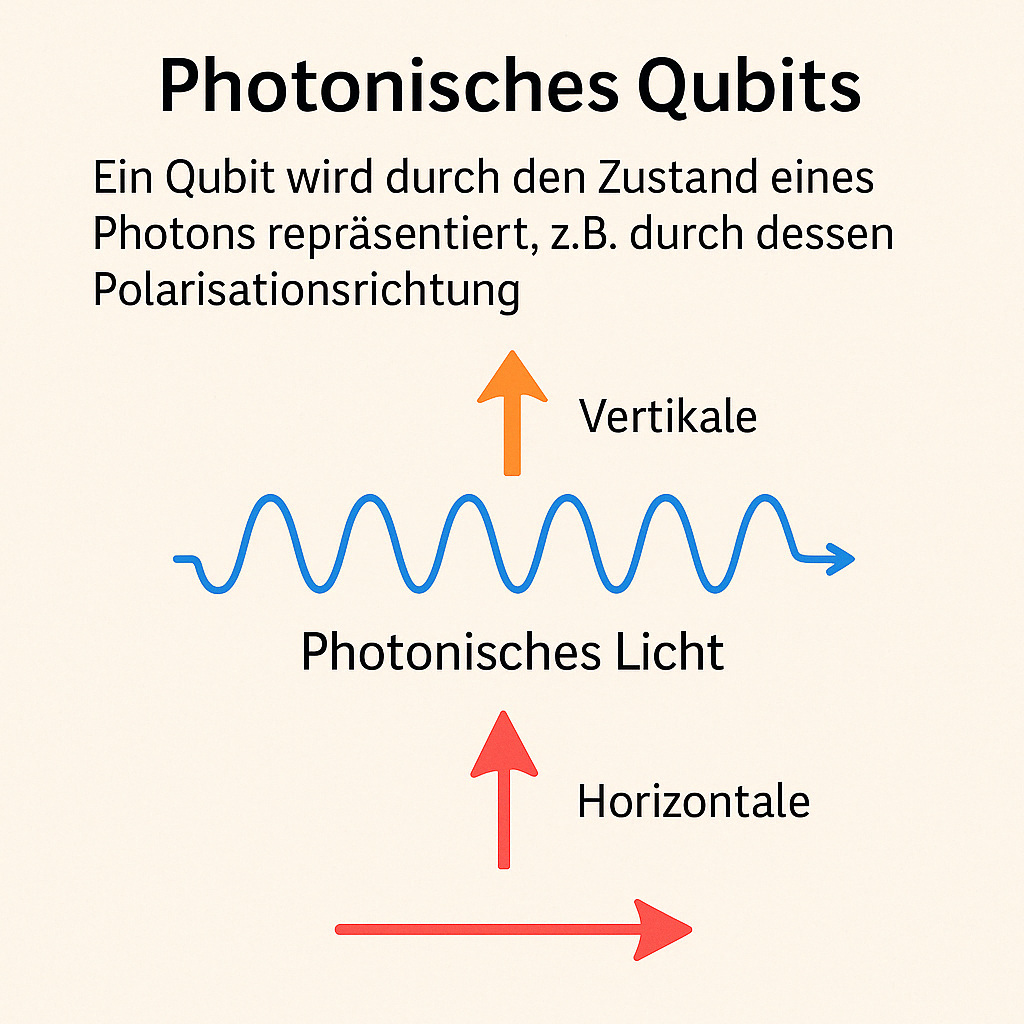

💡 Photonische Qubits

Bei photonischen Quantencomputern werden Lichtteilchen (Photonen) als Qubits verwendet – meist über ihre Polarisation, ihren Pfad oder ihre Frequenz.

Photonen lassen sich sehr gut kontrollieren und über große Entfernungen senden. Deshalb eignen sie sich hervorragend für Quantenkommunikation und quantenbasierte Netzwerke.

Photonische Systeme arbeiten meist mit optischen Chips, Lichtleitern, Strahlteilern und speziellen Detektoren. Firmen wie PsiQuantum oder Xanadu verfolgen diesen Ansatz.

Vorteile: Kein Kühlbedarf, hohe Übertragungsraten, gute Skalierbarkeit durch integrierte Optik.

Nachteile: Photonen interagieren kaum miteinander – das macht die Umsetzung von logischen Quantengattern sehr komplex. Auch die Erzeugung einzelner Photonen und ihre Detektion erfordern hochpräzise Technik und sind anfällig für Verluste.

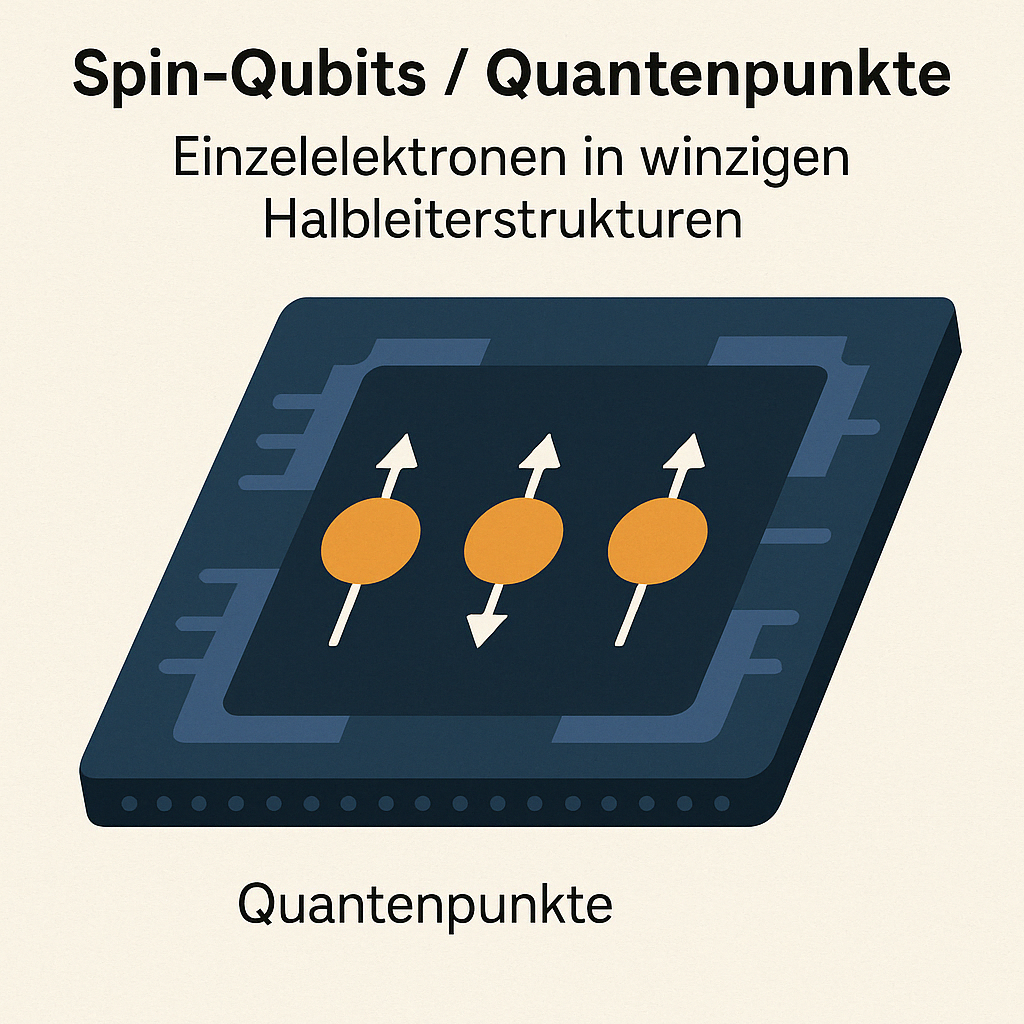

⚛️ Spin-Qubits / Quantenpunkte

Bei dieser Methode werden Einzelelektronen in winzigen Halbleiterstrukturen (sogenannten Quantenpunkten) gefangen. Der Spin des Elektrons – also seine quantenmechanische Eigendrehung – wird als Qubit genutzt.

Diese Quantenpunkte können mit ähnlichen Verfahren hergestellt werden wie heutige Mikroprozessoren, was eine mögliche Kompatibilität mit der CMOS-Technologie erlaubt. Große Unternehmen wie Intel und Universitäten wie Delft und UNSW forschen intensiv an dieser Technik.

Vorteile: Potenziell sehr gut skalierbar durch Integration auf Chips. Moderate Kühlanforderungen (einige Kelvin statt Millikelvin).

Nachteile: Aktuell technisch sehr anspruchsvoll. Die Qubits sind empfindlich gegenüber Störungen im Material. Außerdem ist die präzise Steuerung und gleichmäßige Herstellung der Quantenpunkte eine große Herausforderung.

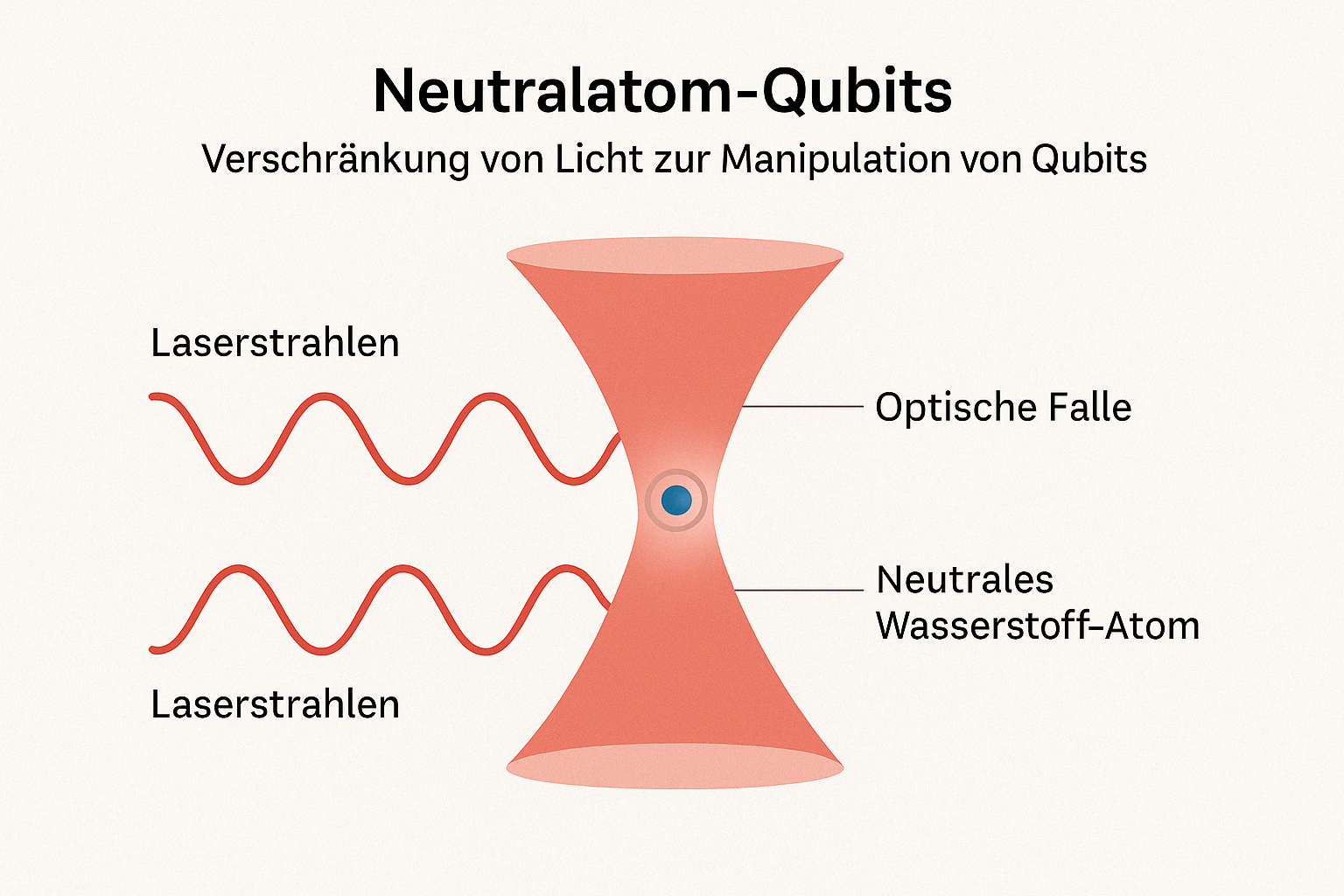

🧲 Neutralatom-Qubits

Neutralatom-Quantencomputer arbeiten mit neutral geladenen Atomen, die mithilfe von Lichtfallen (optischen Pinzetten) fixiert und in einem Gittermuster angeordnet werden.

Die Qubits entstehen aus bestimmten inneren Zuständen der Atome, und durch gezielte Laseranregung (z. B. in sogenannte Rydberg-Zustände) können sie miteinander wechselwirken und verschränkt werden.

Der große Vorteil dieser Technologie ist ihre hohe Skalierbarkeit: In einem optischen Gitter können potenziell Hunderte bis Tausende Atome gleichzeitig als Qubits dienen.

Vorteile: Sehr gut skalierbar, gleichartige Atome, kein extremes Vakuum oder Kühlung wie bei supraleitenden Qubits nötig. Nachteile: Die Technologie steckt noch in den Anfängen, Laserkontrolle und Fehleranfälligkeit sind aktuell große Herausforderungen.

Fehlerkorrektur & Dekohärenz – die größte Herausforderung

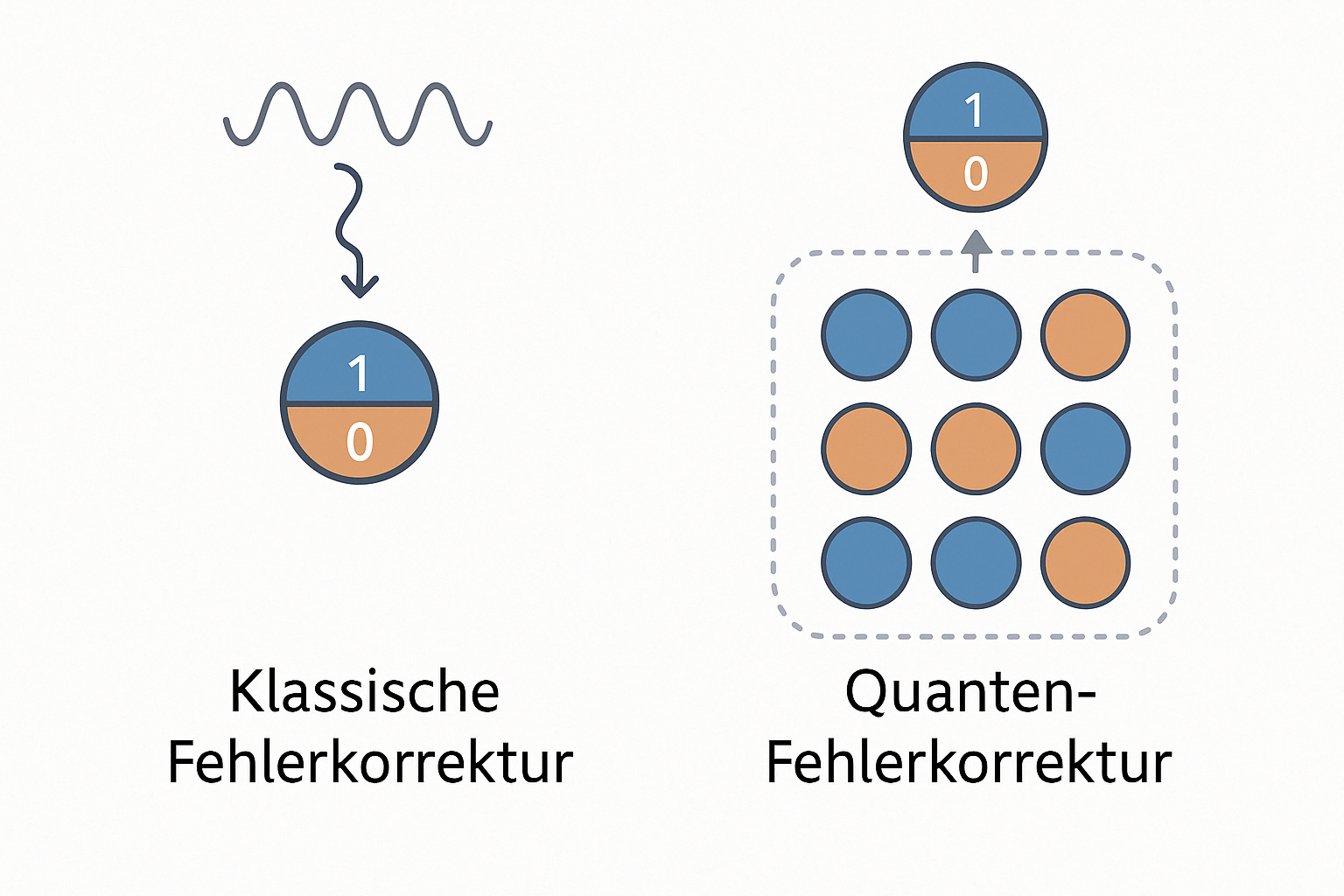

Quantencomputer sind extrem empfindlich. Schon minimale Störungen – etwa durch Wärme, Magnetfelder oder Strahlung – können den Quantenzustand eines Qubits zerstören. Dieses Phänomen nennt man Dekohärenz.

Die meisten Qubits verlieren ihren Zustand innerhalb von Mikro- bis Millisekunden. Damit sie trotzdem zuverlässig rechnen können, braucht man spezielle Quanten-Fehlerkorrektur.

Im Gegensatz zu klassischen Computern kann man Qubit-Zustände nicht einfach kopieren oder direkt prüfen, da jede Messung den Zustand zerstören würde. Stattdessen werden viele physikalische Qubits kombiniert, um ein einziges, logisch geschütztes Qubit zu bilden.

Zum Beispiel nutzt man sogenannte Surface Codes oder den Shor-Code, um Fehler zu erkennen und indirekt zu korrigieren. Je nach Technologie braucht man dafür 50 bis 1000 Qubits pro logischem Qubit.

Solche Verfahren machen klar: Um einen wirklich nützlichen Quantencomputer zu bauen, braucht man nicht nur viele Qubits – sondern vor allem viele stabile, kontrollierbare Qubits mit geringer Fehlerquote.

Die heutige Quantenhardware befindet sich noch in der sogenannten NISQ-Ära (Noisy Intermediate-Scale Quantum), in der es zwar erste Prototypen gibt, aber noch keine vollständige Fehlerkorrektur möglich ist.

Fazit: Quantencomputer verstehen – Schritt für Schritt

Quantencomputer basieren auf Prinzipien, die auf den ersten Blick kontraintuitiv wirken – Superposition, Interferenz, Verschränkung und Dekohärenz. Doch mit ein wenig Hintergrundwissen wird klar: Hinter der scheinbaren Magie steckt faszinierende Physik und präzise Ingenieurskunst.

Obwohl die Technik noch am Anfang steht, zeigen erste Algorithmen und Hardwareplattformen bereits großes Potenzial. Quantencomputer werden unsere heutigen Systeme nicht ersetzen, aber ergänzen – als Spezialwerkzeuge für komplexe Probleme, die klassische Computer überfordern.

Die Entwicklung verläuft rasant: Neue Qubit-Technologien, bessere Algorithmen und erste Anwendungen entstehen fast monatlich. Wer heute versteht, wie Quantencomputer funktionieren, gehört morgen zu denjenigen, die sie gezielt einsetzen können.

Bereit für mehr? Dann wirf einen Blick auf unsere vertiefenden Artikel im Blog – oder experimentiere selbst mit echten Quantenchips über Cloud-Plattformen wie die IBM Quantum Experience.